野坂昭如氏の原作によるアニメ映画「火垂るの墓」は、国内外で広く認知されており、多くの観客に感動をもたらしています。この作品は、視聴者に深い悲しみを訴えかけ、涙を誘う力を秘めています。

多くの人々が「泣ける」「悲しすぎて二度と観ることができない」といった強い感想を持つ理由は、このアニメ映画が共有する深い悲しみと、それを受け止める力を持っているからでしょう。

この作品「火垂るの墓」は、原作者である野坂昭如氏が14歳の時に妹と共に過ごした実体験を基に、1歳4ヶ月で亡くなった妹への思いを込めたレクイエムとして生まれました。

野坂氏自身も「僕は清太のように優しくはなかった」と語っており、作品への思い入れが深いことが伺えます。

火垂るの墓の原作本

原作の本は、直木賞を受賞した短編作品「火垂るの墓」と「アメリカひじき」に加え、さらに4篇を収めた計6篇からなる短編集です。

残りの4篇には「焼土層」「死児を育てる」「ラ・クンバルシータ」「プアボーイ」が含まれており、それぞれが野坂氏自身の体験を色濃く反映しています。これらの作品は、戦後の現実を生々しく描写することで、当時の状況をリアルに感じ取らせてくれます。

それは決して美化されることなく、独特の文体で淡々と語られるため、真実味が一層強調されます。アニメ映画では、幼い妹の世話をする優しい兄の姿が印象的ですが、原作では彼らの生活の厳しさや、兄妹が親戚の家に居候し、肩身の狭い思いをしながら過ごす様子も描かれています。

原作では、清太と妹の節子が二人だけで生活を選択し、その結果として節子が亡くなり、清太もまた命を落とすという運命を辿ります。しかし、この二人の死は当時の社会においては極めてありふれた出来事であり、まるで新聞記事の一つのようにあっけなく描かれています。アニメ映画よりもさらに現実的な戦争の時代における清太と節子の死別が、まるで特別なことではないかのように表現されています。

しかし、その表現の中には、作者である野坂昭如氏の『無念さ』が色濃く込められているように思われます。このことを考えると、辛く悲しい感情が芽生え、「火垂るの墓」は手に取らない方が良いのかもしれません。

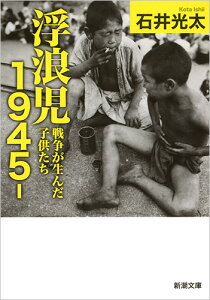

石井光太 著 『浮浪児1945-―戦争が生んだ子供たち―』 | 新潮社 (shinchosha.co.jp)

著者の石井光太氏によれば、終戦直後には家や家族を失った戦争孤児が約3万人も存在したとのことです。「火垂るの墓」の清太も、もし生きていたら、その中の一人だったでしょう。

「『アンパンマン』の中で描こうとしたのは(中略)嫌な相手とでも一緒に暮らすことはできるということ」

「世の中全体が嫌なものはみんなやっつけてしまおう、というおかしな風潮になっている」

やなせたかしさんの「ぼくは戦争は大きらい」あとがきより

アンパンマンの作者であるやなせたかしさんのこの言葉は、私にとって非常に大切な教訓となっています。人生には、気の合う人もいれば、どうしても理解できない人も存在しますが、戦争は決して避けるべきものなのです。「嫌だな」と感じることがあっても、やなせたかしさんの言葉を思い出し、乗り越えていく努力をしていきたいと思います。

「死児を育てる」

「火垂るの墓」とは異なる視点から描かれた「死児を育てる」は、主人公の女性が自らの子供(2歳)を殺してしまうという衝撃的な場面から物語が始まります。物語は戦争末期に戻り、主人公の少女は母親を失い、幼い妹を親代わりに育てることになります。

しかし、彼女は自らの飢えや育児の困難さから次第に妹に虐待を加えてしまうようになります。配給される物資も、自分の飢えを満たすことが最優先となり、幼い妹は衰弱し、非常に悲惨でおぞましい死を迎えることになります。その後、成長した主人公は幸せな結婚生活を送るものの、妹の死のトラウマから逃れることはできず、自らの子供に対しても手をかけてしまうのです。

この物語は非常に悲しい内容ですが、野坂氏の思いが込められており、深く考えさせられます。野坂氏自身も、泣き止まない妹を殴って気絶させた経験を語っています。可愛がっていたという事実がある一方で、飢えに勝てず、自分優位で食べる気持ちが強かったとも述べています。体験したことがないと理解できない真実を率直に表現しているため、当時の現実を読み取ることができます。

戦争で傷つかない人はいないのです。誰もが悪くないという思いと、誰がその火をつけたのかという疑問が心に残ります。

横井正一さん(1915~1997)が残した言葉があります。彼は終戦を知らずにグアム島のジャングルで潜伏生活を送った経験を持つ方です。

地震や津波は天災で、戦争は人災。戦争は人が起こすものだから、人の心によって防ぐことができますよ」

婦人公論.JP

「焼土層」

「焼土層」は戦後を背景にしつつ、戦争当時を思い起こさせる場面が散りばめられた作品です。この作品は「火垂るの墓」が兄妹の物語であるのに対し、母親と息子の物語となっています。

物語は、仕事も家庭も安定している主人公が、義母の死の知らせを受け、暮らしていた「風化寸前」のアパートに到着するところから始まります。義母と過ごした日々の思い出や、遺体が安置されているアパートの義母の部屋(トイレの向かい、階段下の2畳半)での様子が詳細に描かれています。

勝手な想像ですがこんな建物かなぁと思っています。

爆撃で義父を失った義母は、大きなやけどを負いながらも命を長らえ、息子と共に戦後を生き抜くために懸命に奮闘します。しかし、義母は12年間育てた息子が良い環境で成長することを願い、息子を実父に託すことになります。

実父の家での豊かな生活に慣れた息子は、義母との辛い過去を忘れ、彼女との関係は次第に薄れ、仕送りもほんのわずかになってしまいます。義母もまた、息子に重荷にならないように、決して表に出ることはなく、ただ息子の幸せを妨げないようにひっそりと生き、静かに息を引き取るのです。

息子の重荷にならないことを選び、勧められた生活保護も受けずに最後まで生ききった義母の人生は、つましくも見えます。そして、義母が老衰で苦しまずに亡くなったことに救われた思いを抱きます。最後まで見事な人生と言わざるを得ない、理想的な生き方に思えます。

CM自体が耳障りに感じることもあるのです。言葉で言うのは簡単ですが「迷惑をかけない」ことは非常に難しいですね。誰もが生きている限り、誰かに迷惑をかけているはずです。食事を例に挙げると、犠牲になった生き物を「いただいている」わけですから。

(話がそれてしまい、申し訳ありません)

.

.

野坂昭如氏の独特な文体は、過去と現在が交差して描かれているため、読み進めるうちに時間の流れが分からなくなることがあります。

この短編集の中で、「焼土層」は特に印象に残っており、何度も読み返したくなる作品です。母親という立場で考えてしまうのかもしれませんが、野坂昭如氏自身の多様な経験から生まれた物語は、どこか彼の実体験と重なる部分があったのではないかと思います。

しかし、想像を超える辛い思いを抱えながら、野坂昭如氏は作品を書くことで自らの心の痛みを浄化したり、あるいは「忘れる」ことができないという現実を感じたのかもしれません。多くの人が様々なメッセージを残してこの世を去っても、戦争という現実は決して消え去ることがないのです。このことは非常に悲しい現実であると言えるでしょう。

コメント