最近、ゲノム編集食品に関する話題が非常に多く取り上げられるようになりました。

では、ゲノム編集とは一体何なのでしょうか?

現在どのような食品が存在し、またその安全性についてはどのように考えるべきなのでしょうか?

未知の分野であるゲノム編集食品について、しっかりと理解を深めていくことが重要です。

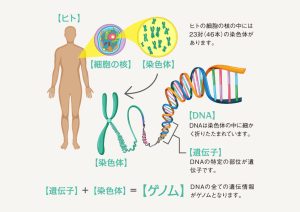

ゲノム編集って何?

遺伝子組み換え食品は、他の生物から導入した外来遺伝子を挿入することによって、新たな特性を持つ食品を製造する技術です。この手法によって、自然界には存在しない新しい植物が誕生し、さまざまな懸念が生まれています。そのため、安全性の審査が義務付けられているのです。

対照的に、ゲノム編集は遺伝子組み換えに関連する問題を解決するために開発された新しい技術とされています。

引用:https://www.meijo-u.ac.jp/sp/meijoresearch/feature/01.html(What’s ゲノム編集? | MEIJO RESEARCH | 名城大学)

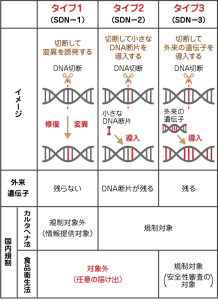

この技術は植物に限らず、魚や鳥の卵など、さまざまな生物に適用可能であり、その倫理的な側面についても多くの議論が交わされています。遺伝子を操作する行為には、国内外での論争が付きものです。日本では2019年10月に、世界に先駆けてゲノム編集食品が解禁され、英語では「Genome-edited food」として広く知られています。ゲノム編集には主に3つのタイプがあり、それぞれ異なる規制が適用されています。

3タイプのゲノム編集

ゲノム編集には3つの異なるタイプが存在し、それぞれに対する政府の対応も異なります。

引用:https://www.shizenha.net/genom_editting/

- タイプ1.削除型:このタイプは特定の遺伝子を切り取ることをイメージしており、狙った部位にダメージを与える酵素を細胞に注入し、遺伝子に傷をつける手法です。この現象は自然界でも起こることがあると言われています。

- タイプ2.置き換え型:特定の遺伝子を別の遺伝子に置き換える方法で、類似した性質を持つ品目同士の間で行われるため、比較的小規模な切断で済むという特徴があります。

- タイプ3.追加型:新たな遺伝子を加える方法で、例えば野菜に健康に寄与する成分を追加することなどが含まれます。

ゲノム編集に関する用語解説

ゲノム編集に関連する用語は一般にあまり馴染みがないため、ここでいくつかの重要な用語について解説を行います。

カルタヘナ議定書(法)とは

カルタヘナ議定書は、生物多様性の保全を目的として定められた国際的な取り決めで、日本は2003年にこの議定書を締結しました。その実施のために、日本国内では2004年4月にカルタヘナ法が施行されています。

食品衛生法とは

食品衛生法は、飲食物を通じて生じる健康被害を防ぐことを目的とした法律です。

表示義務

消費者庁によれば、タイプ1の削除型には表示義務がないとされています。それに対して、タイプ2およびタイプ3については遺伝子組み換え食品としての規制が適用され、その結果、表示義務が発生します。タイプ1の削除型に関しては、公式ウェブサイトなどでの情報提供が求められるのみです。このように、オフターゲットの可能性があるタイプ1が表示義務を持たないということは、消費者が知らずに食卓に並ぶことや外食時に無意識に口にするリスクを内包していることを意味しています。

参照: https://www.nikkei.com/article/DGXMZO49976870Z10C19A9000000/

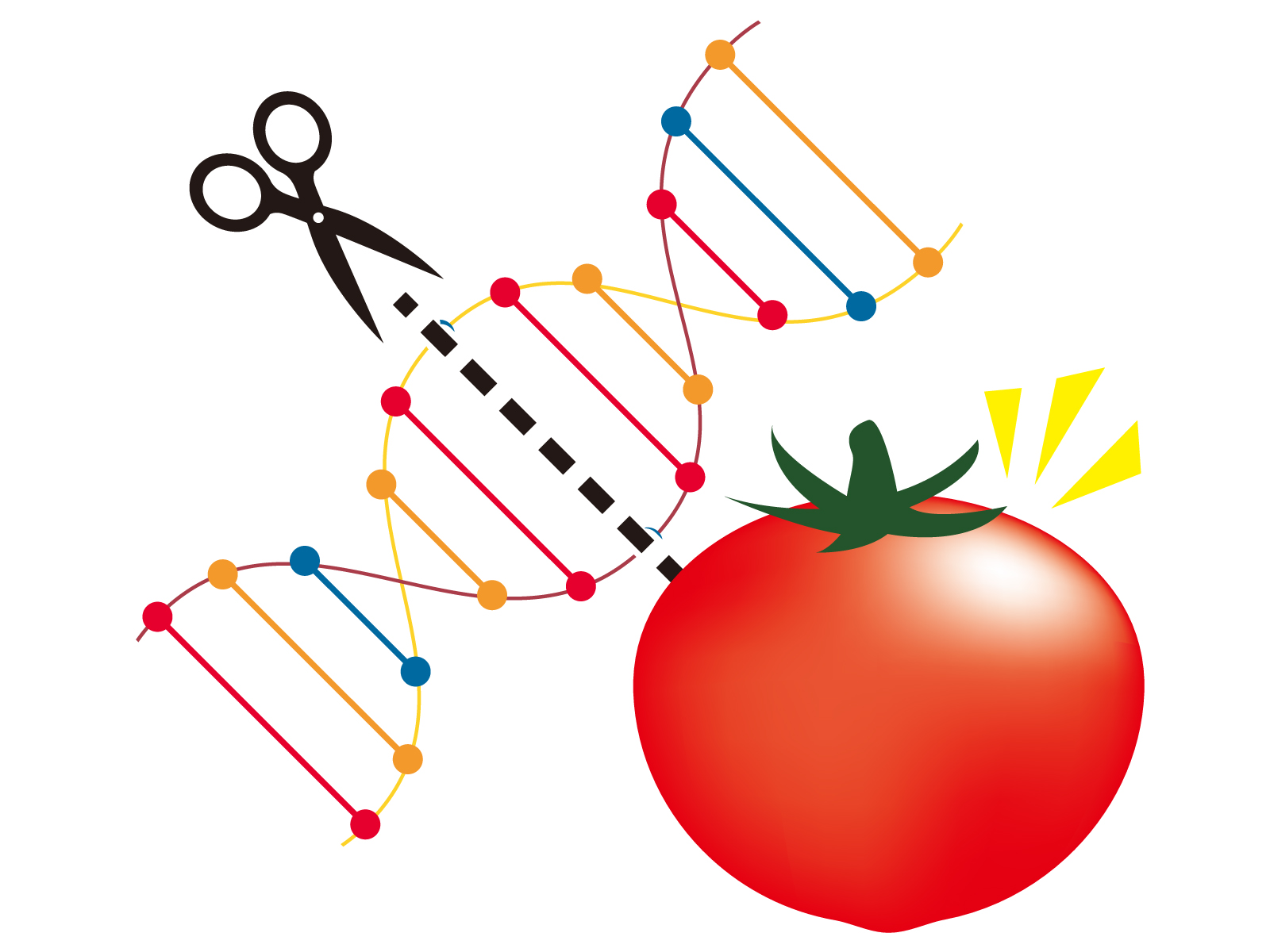

クリスパー・キャス9

ノーベル化学賞を受賞したクリスパー・キャス9は、タイプ1の削除型に分類されます。具体的な例として、商品化されているシシリアンルージュ・ハイギャバが挙げられます。これは、ハサミの役割を果たす人工酵素キャス9を用いて、トマトに含まれるギャバの活性化を抑える遺伝子機能を失わせる技術です。その結果、ギャバは活性化され続け、トマトのギャバ含有量が通常の5倍に増加します。このクリスパー・キャス9を用いた研究は多く存在しますが、その精度は100%ではなく、切り取った遺伝子が植物や生物にとって重要な機能を果たしていた場合など、予期しない状況が発生する可能性があるため、慎重な取り扱いが求められています。

どんな食品があるの?

ゲノム編集食品には具体的にどのようなものが存在するのでしょうか?すでに商品化されている食品と、現在開発中の食品の両方を紹介します。

既に商品化されている食品

ゲノム編集トマト:シシリアンルージュ・ハイギャバ

こちらは、筑波大学からスピンオフしたベンチャー企業「サナテックシード」が開発したトマトです。すでにオンラインでの販売が行われており、一般家庭でも容易に手に入るようになっています。このトマトは、クリスパーキャス9技術を用いて開発されており、ギャバ成分が豊富に含まれています。

引用:https://aozora-shop.p-e-s.co.jp/products/detail/341

ゲノム編集マダイ:肉厚マダイ、マッスルマダイ

ゲノム編集によって、通常の真鯛よりも肉厚な特徴を持つように改良されています。筋肉の成長を抑制する遺伝子(ミオスタチン)が機能しないように、遺伝子が切り取られているのです。上からの写真を比較すると、明らかに肉厚であることが確認できます。

こちらは、ゲノム編集マダイを使用した京大バーガーの広告です。販売は今年の2月20日から3月3日までの期間限定で、100食のみが提供されました。

このゲノム編集マダイには表示義務がないため、今後回転寿司などで使用される可能性が高いと考えられます。

研究中の食品

- 芽に含まれる毒素を減少させるジャガイモ(理化学研究所・大阪大学・神戸大学の共同研究)

- 収穫量の増加を目指すイネ(農業・食品産業技術総合研究機構)

- 養殖に適した特性を持つマグロ(水産研究・教育機構)

- 攻撃性を抑えたサバ(九州大学)

- 低アレルギー性の卵を生む鶏(産業技術総合研究所)

- ゲノム編集によって白くしたコオロギ(コオロギ徳島大学)

アメリカの実用例

アメリカでは、すでに大規模に栽培されている食品が存在しています。2015年にはゲノム編集によって改良されたサツマイモが販売され、J.R.シンプロ社(J.R. Simplot Company)がその製品を提供しました。また、2016年にはペンシルベニア大学のスピノザ研究所(Spinoza Mushroom Farm)からゲノム編集されたキノコが市場に出回りました。さらに、2019年2月からは高オレイン酸大豆(カリクスト社)も利用が開始されています。こちらから抽出された大豆油は、以下のような表示がされています。

引用:https://www.nhk.or.jp/gendai/articles/4331/(解禁!“ゲノム編集食品” ~食卓への影響は?~ – NHK クローズアップ現代 全記録)

アメリカでは、植物に関するゲノム編集に対して表示義務がなく、遺伝子組み換えではないことや高オレイン酸であることが明記されているため、消費者が知らず知らずのうちに購入してしまう危険性のあるパッケージとなっています。

ゲノム編集食品の購買は自己責任

日本においては、ゲノム編集のタイプによって異なる規制が存在するため、ゲノム編集食品の表示が不明瞭な部分が多く、消費者には自己責任での購入が求められています。各国の方針やゲノム編集食品に潜む危険性について詳しく解説していきます。また、ゲノム編集食品を避けるための方法も一つ紹介します。

各国の方針

アメリカでは、植物と動物での取り扱いが異なります。植物については、外来遺伝子(他の生物や植物から取り入れた遺伝子)が残っていない場合は規制の対象外となります。一方、ゲノム編集動物に関しては、遺伝子組み換え食品と同様に規制される方針が示されています。

南米諸国やオーストラリアでは、外来遺伝子が残っていなければ規制対象外となります。

ニュージーランドでは、遺伝子組み換え食品として扱う方針が採用されています。

ゲノム編集食品の危険性

ゲノム編集食品には潜在的な危険性が存在します。

オフターゲット

オフターゲットとは、狙った遺伝子以外の部分を誤って切り取ってしまうことを指します。たとえば、ジャガイモは日光を浴びることによって毒を生成しますが、そのため緑色に変色することで視覚的にわかります。しかし、もしオフターゲットによって緑色に変色する遺伝子が切除されてしまった場合、見た目は普通のじゃがいもであっても、実際には毒性を持つじゃがいもになってしまう可能性があるのです。

遺伝子の役割

狙った遺伝子を切り取ることに成功したとしても、その遺伝子が植物や生物にとって予想以上に重要な役割を果たしている場合があります。これがアレルギーの問題に繋がる可能性も考えられます。一見成功したように見えても、後に予想外の影響を及ぼすことがあるため、注意が必要です。遺伝子の役割については、まだ研究が十分に進んでいない未知の領域が多く存在しています。

オーケーシード

ゲノム編集食品に表示義務がないのであれば、逆に伝統的な食品に「ゲノム編集ではない」という表示をつけようという動きがあります。このマークの使用は無料であるものの、登録が必要で、根拠を示す資料を提出する必要があります。このプロジェクトは意識の高い市民によって立ち上げられました。

このマークはまだ普及が少ないですが、今後増加することが期待され、認知度の向上が求められています。

引用:https://okseed.jp/okseedmark/(OKシードマークについて | OKシードプロジェクト)

遺伝子を切り取ることは、遺伝子にダメージを与えることを意味します。不都合な遺伝子も含めて、完璧な植物や生物が存在する中で、人間や社会の都合で編集を行うことには、倫理的な問題が伴うことを忘れてはなりません。

まとめ

ゲノム編集食品について耳にする機会が増えているものの、理解が十分でない方が多いのが現状です。この記事では、ゲノム編集食品に関する基本的な知識を解説しました。自ら積極的に購入しなくても、知らず知らずのうちに食卓に上る可能性があるため、予備知識を持つことは今後の購入時に役立つことでしょう。

コメント