あなたは、もしかするとたこ足配線を利用しているかもしれません。現代社会において、家電製品なしでの生活は考えられないのが現実です。家電製品の数が増加するに伴い、それに対応するための電源も不足することが多く、たこ足配線を行っている方々も少なくないと思われます。

必要に迫られて行うことが多いこのたこ足配線ですが、実はそれが火災の原因となる危険性があることをご存知でしょうか?消防庁の調査によると、2022年の上半期に発生した住宅火災の中で、5,867件のうち397件(6.8%)が配線器具に起因しているとされています。このように、たこ足配線が引き起こす火災のメカニズムを理解し、適切な対策を講じることが非常に重要です。

たこ足配線が引き起こす火災のリスクとそのメカニズム

電源タップなどの配線器具から火災が発生する原因には、主に二つのパターンが存在します。一つ目は、配線器具が過熱して発火するケースです。そして二つ目は、配線器具のどこかがショートして発火するケースです。

現代社会では、多くの家電製品が日常的に使用されているため、電源を確保することは非常に大きな課題となっています。どのような使用方法がリスクを伴うのか、火災が発生するメカニズムをしっかりと理解し、火災防止に役立てることが必要です。

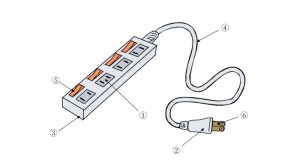

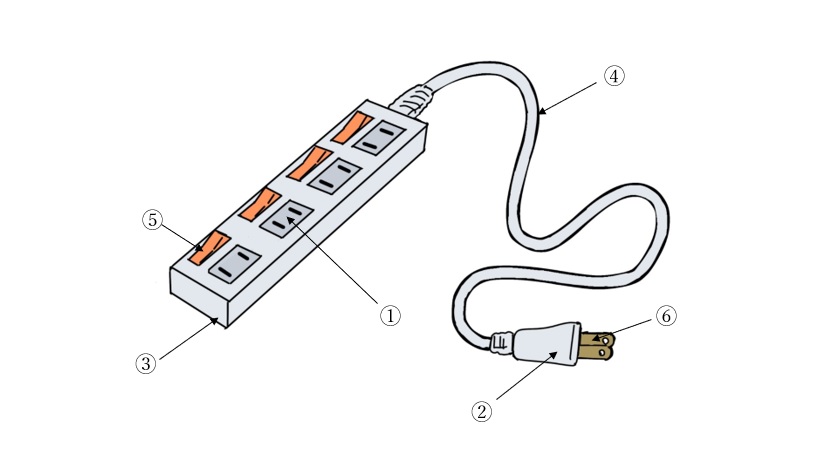

延長コードの各部名称:

①コンセント(差し込み口)

②差し込みプラグ

③タップ

④コード

⑤個別スイッチ

⑥プラグ端子

火災発生のメカニズム① 過電流による発熱と発火

過電流とは、配線器具が処理できる電気の量を超えて電気が流れることを指します。この状態で電気が容量を超えて流れると、配線器具は熱を発生させ、高温になり、その結果として発火の危険が生じるのです。

一般的な家庭では、壁のコンセントの電気容量は1500Wに設定されています。また、接続する延長コードの電気容量も同様に1500Wとされています。通常、家電製品はその消費電力が1500Wを超えないように設計されているため、壁のコンセントに直接接続する場合、1500Wを超えることは基本的にありません。

しかし、延長コードを使用してコンセントを増やし、複数の家電製品を接続する際には、1500Wを超えて電気が流れるリスクが高まるため、特に注意が必要です。

火災発生のメカニズム② トラッキング現象

トラッキング現象とは、コンセントと差し込みプラグの間にほこりが溜まり、それに湿気などが加わることでショートし、発火する現象を指します。特に、ほこりがたまりやすい場所や、家具、家電製品の裏側に設置されているコンセントには注意が必要です。

このトラッキング現象は、家電製品を使用していない時でも、電源コードが接続されている状態であれば発生する可能性があるため、非常に厄介な現象といえるでしょう。

火災発生のメカニズム③ コードの破損や絶縁不良によるショート

絶縁用外皮(コードのカバー)が破損したり、内部の銅線が断線するとショートして発火する可能性があります。その原因の一つとして、家具や家電などの重い物をコードの上に置くことが挙げられます。重さによってコードは簡単に破損してしまいます。また、コードを束ねて使用することもリスク要因となります。束ねる際に強く折り曲げてしまうことで断線の危険が増し、束ねた部分に熱がこもると絶縁用外皮が溶けてショートを引き起こすこともあります。

メカニズム④ 接続部のゆるみによるショート

差し込みプラグを頻繁に接続すると、延長コード側の接続口が摩耗し、緩んでしまうことがあります。この状態で使用を続けると、接続不良が生じ、プラグ端子がショートし、発熱や発火の原因となることがあります。

接続部の緩みは、プラグ端子が曲がった状態で使用することでも悪化するため、定期的に点検を行い、接続部に緩みがないか確認することが求められます。

配電器具による火災の予防対策

延長コードなどの配電器具による火災を予防するためには、たこ足配線を行わないことが最も効果的な対策です。しかし、家電製品を使用する中で、たこ足配線を避けることが難しい場合もあります。このような状況においては、しっかりとした火災防止策を講じることが非常に重要です。

具体的な火災防止対策としては、以下のポイントが挙げられます。

①過電流を避ける

②ほこりや水の付着を避ける

③コードを断線させない

④延長コードの交換

⑤コンセントの増設

ここでは、たこ足配線を行う際の火災予防対策と、たこ足配線を避けるための具体的な対策について詳しくご紹介します。

火災予防対策① 過電流を避ける

過電流を避けるためには、たこ足配線で接続した家電製品の消費電力の合計が1500Wを超えないように注意する必要があります。たこ足配線を行う家電製品の消費電力を合算し、1500Wを超えないように計算して接続することが非常に大切です。

消費電力の大きい家電製品については、たこ足配線をせずに単独で使用する必要があります。

延長コードの容量が1500Wであっても、接続する家電製品は1200~1300W程度に抑え、少し余裕を持たせて接続することが推奨されます。余裕を持たせることで発熱や発火のリスクをさらに低減することができます。

また、節電タップを使用し、こまめに個別スイッチで電源をオフにすることも過電流対策として非常に効果的です。個別スイッチで電源をオフにしている間は電気が流れないため、無駄な電力消費を抑えることができます。

代表的な家電製品の消費電力

| 家電製品 | 消費電力(目安※1) | 備考 |

| スマートフォン | 5.4~16.8W | 充電中 |

| 冷蔵庫 | 240~360W | |

| 炊飯器 | 700~1400W | |

| 掃除機 (紙パック式) | 1000~1190W | |

| 掃除機(サイクロン式) | 800~1000W | |

| パソコン | 50~150W | |

| テレビ | 40~600W | |

| 電子レンジ | 400~1000W | 使用するモードによって消費電力が変動します。 |

| ドライヤー | 600~1500W | 風量や機能によって異なります。 |

| ホットプレート | 700~1400W | 温度設定によって消費電力は変わります。 |

| オイルヒーター | 360~1500W | 出力モードによって異なります。 |

| 電気ストーブ | 400~1200W |

※1 これらの消費電力はあくまで目安です。各製品によって異なるため、確認が必要です。

火災予防対策② ほこりや水の付着を避ける

トラッキング現象による出火を防ぐためには、接続部にほこりが溜まらないように注意を払う必要があります。この対策として、定期的に掃除を行うことが非常に効果的です。そのため、延長コードのタップは、家電製品や家具の後ろに置かないようにすることが望ましいでしょう。ほこりが貯まりやすく、見えにくい場所では掃除を忘れてしまうことが多くなります。

掃除が難しい場合には、プラグカバーの使用もおすすめです。プラグカバーは、コンセントの接続部に装着することで、電源接続部分にほこりが溜まらないようにするトラッキング対策商品です。

火災予防対策③ コードを断線させない

コードの断線によるショートや発火を防ぐためには、以下の点に留意することが重要です。

・家具や家電などの重い物でコードを踏むことを避けること。コードの上に物が置かれていることに気づかないこともあるため、家具や家電を動かした際には必ず確認しましょう。

・コードを引っ張らないこと。電源コードを抜く際には、コードではなく差し込みプラグを持ち上げて抜きましょう。コードを引っ張ると断線のリスクが高まります。また、コードにつまずいて引っ張ってしまうことを避けるため、人の動きが多い場所にコードを置かないよう心がけることが大切です。

・コードを束ねて使用しないこと。コードを束ねるだけでなく、ねじれた状態や絡まった状態で使用することも断線やショートの危険を引き起こすため、十分な注意が必要です。

火災予防対策④ 延長コードの交換

延長コードについては、一般的に5年ごとに交換することが推奨されています。絶縁を目的にコードは被覆されていますが、中の状態は視覚的に確認できないためです。定期的に点検を行い、以下のような不具合が見つかった場合には、即座に交換することが重要です。

・コードを動かすと電源が付いたり消えたりする場合。これは延長コード内部での断線が考えられます。この状態はショートや、家電製品の故障につながるため、早急に交換が必要です。

・差し込みプラグの抜き差しが緩くなっている場合。これは接続不良を引き起こしている可能性があり、ショートの危険性が高まりますので、早めの交換をおすすめします。

・差し込みプラグの端子が焦げたり、溶けている場合。これは延長コードが断線やショートした結果として現れる変化です。この場合、すでに延長コードは使用することができない状態となっているため、直ちに使用を中止してください。

・本体やコードにひび割れや傷が見つかった場合。このまま使用を続けると漏電のリスクが高く、大変危険です。即座に使用を中止し、交換することが求められます。

・コードやプラグが熱くなっている場合。これはコード内部での電線や接触不良が考えられ、使用を中止する必要があります。

火災予防対策⑤ 壁にあるコンセントの増設

たこ足配線を避けるためには、壁のコンセントを増設することが非常に効果的な対策となります。火災の予防においても非常に有効ですが、同時に工事が必要な大掛かりな作業でもあります。そのため、賃貸住宅では家主の許可が必要となる場合もあり、実施が難しいこともあります。この対策は、火災防止策の中でも最もコストがかかるものとも言えるでしょう。

まとめ

家電製品に囲まれて生活する私たちにとって、電源の問題は常に付きまとう課題です。各家電を使用する際、個別に接続し直すのは手間がかかるため、ついついたこ足配線に頼りがちです。たこ足配線は非常に便利である一方、火災のリスクを伴うため、火災防止対策を講じることが欠かせません。その対策には、手軽に実行できるものから、コストをかけて工事を伴う大掛かりなものまで多岐にわたります。火災が発生してしまうという最悪の事態を避けるためにも、できるところから少しずつ対策を始めていくことが重要です。

コメント