美味しい海苔は、口に含むとパリッとした食感が広がり、その味わいは本当に格別です。多くの人がその魅力に取りつかれ、リピートしたくなる存在です。

しかし、残念ながらそうでない海苔に出くわすと、そのがっかり感は計り知れません。海苔の価格には多くのバリエーションが存在していますが、一体何がその価格の違いを生み出しているのでしょうか。

美味しい海苔とそうでない海苔の違いについて、また、購入を避けるべき海苔が存在するのかどうかを掘り下げてみたいと思います。

海苔に関する知識を深めることで、次回の海苔購入時にきっと役立つことでしょう。

海苔とは

私たちが子供の頃から馴染みのある海苔ですが、その詳細をしっかりと理解している人は意外と少ないかもしれません。

ここでは、海苔について詳しく解説していきます。

海苔は、非常に豊富な食物繊維を含んでおり、実に9種類の必須アミノ酸も含まれています。

さらに、海苔には自然に存在する旨味成分が3種類含まれていることも特徴です。

| シイタケに含まれるグアニル酸 鰹節に含まれるイノシン酸 昆布に含まれるグルタミン酸 |

このため、子どもたちもその美味しさに魅了され、パクパクと食べてしまうのです。

ただし、海苔にはアタリ年とハズレ年が存在します。この年の気温や海水温、降雨量など、自然環境が海苔の出来栄えに大きく影響を与えるのです。

結果として、色艶や香り、味、柔らかさなどに差が生じるのは、まさに自然の影響を受けているからです。

お気に入りの海苔に対して「何か味が変わった?」と感じることがあるかもしれませんが、それはその年の条件による変化だったのです。

海苔は1シーズンに約10回ほど収穫されるとされています。

その中でも最初の収穫は「初摘み」または「一番摘み」と呼ばれ、三番摘み以降の海苔は主に業務用として利用されたり、手頃な価格で販売されることが多いのです。

海苔のパッケージを見ていると、「〇」と記載されていることがありますが、これにはどんな意味があるのでしょうか。

引用:https://www.hamatomi.co.jp/item/%E7%BE%8E%E5%91%B3%E3%81%97%E3%81%84%E3%80%87%E3%81%AE%E3%82%8A%EF%BC%88%E9%87%91%EF%BC%89/

この「丸」や「○」は、海苔の芽が柔らかく、乾燥時に海苔がしっかりと縮んで小さな穴ができることを示しており、海苔業界ではこれを「丸」または「まる」と呼びます。これは美味しい海苔を選ぶ際の重要な基準の一つとも言えるでしょう。

海苔の種類

焼き海苔は、生海苔を乾燥させて焼いたものです。

海苔として主に利用されるのはスサビノリとアサクサノリですが、日本で生産されている海苔のほとんどはスサビノリが占めています。

スサビノリは、昭和40年代(1960年代)からアサクサノリの代替として養殖が始まり、現在では日本国内で生産される海苔の大部分を占めるようになりました。

アサクサノリは、江戸時代から海苔の養殖が盛んになり、初期にはアサクサノリのみが存在していましたが、現在では天然のアサクサノリは絶滅危惧種に指定されています。

味付け海苔は、焼き海苔に味を加えたもので、元々は江戸から京都にかけて明治天皇に献上するために発明された品です。1869年から1958年まで続いた宮内庁の御用達でしたが、一般に販売されると、特に関西地方で人気を集め、全国に広がっていきました。

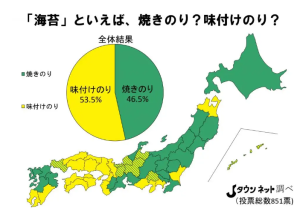

海苔に関する興味深い地図も存在しています。

その地図は、海苔に関する質問への答えが地域によってどれほど異なるかを示しています。

引用:https://j-town.net/2021/03/12319995.html?p=all

東西でこんなにはっきりと分かれるのですね。関西では海苔と言えば味付け海苔が主流になっているとは、驚きの事実です。

海苔の産地

海苔が育つためには、以下の条件が必要です。

| 穏やかで遠浅な海 潮の流れがあり、適度な水の交換が行われる海 海苔に必要な栄養素が川から供給される場所 |

九州の有明海や瀬戸内海が特に有名ですが、他の地域でもそれぞれの特性を生かした海苔の生産が行われています。

引用:https://www.nori-japan.com/lecture/origin/

産地によって海苔の特徴は異なると言われており、九州地方の海苔は柔らかく、旨味が強いのが特長です。

瀬戸内地方の海苔は色が濃く、しっかりとした食感が楽しめる点が魅力です。

東京湾では、心地よい磯の香りと歯ごたえが特徴として挙げられます。

それぞれの地域で少しずつ異なる特徴が見られるのは非常に興味深いですね。

買ってはいけない海苔はあるか

買ってはいけない海苔が本当に存在するのか、気になるところです。避けたいと思わせるような海苔は確実に存在しますので、ここで詳しく説明をいたします。

酸処理の海苔とは

昭和60年代から始まった酸処理のおかげで、海苔の生産量は飛躍的に増加しました。

海苔は海中にいると、約1週間ほどで雑草類が付着することがあり、赤腐れ病などにかかると生産量が大幅に減少してしまうため、これを防ぐ手段として酸処理が導入されました。これは農業における農薬に似た役割を果たしています。

天然海苔の育て方と酸処理海苔の育て方の違いを比較してみましょう。

天然海苔の育て方では、潮の満ち引きをうまく使って成長を促します。海の中で成長する海苔は、長期間いると菌が繁殖してしまいますが、逆に海から出すと成長は止まりますが、菌の繁殖を防ぐことができます。この自然の力をうまく利用して、除菌を行う手法です。

天然海苔は環境に優しく、手間と時間がかかるため高価ですが、その結果として海苔の風味が際立ち、美味しさが増します。

酸処理を行った海苔は、長時間海中で育てられます。そのため、菌が増殖していき、酸を使って菌を除去することになります。

酸処理された海苔は、酸を利用して育成されるため、海に酸が蓄積され、環境に悪影響を及ぼす可能性が考えられます。生産が迅速で安価である一方で、天然の海苔と比べると風味が落ちたり、酸味が加わったりすることがあります。

酸処理には、

有機酸:クエン酸やリンゴ酸、

無機酸:塩酸、リン酸、硫酸があります。

有機酸による酸処理のみであれば、味が悪くなるだけで特に避ける必要はないかもしれませんが、実は海苔のパッケージには酸処理の表示義務がないのです。表示義務がないということは、避けたいと思うのが当然です。そんな海苔を避けるためには、「無酸処理」の文字を確認することが重要です。パッケージには酸処理をしていない海苔と明記されているものを選ぶことが大切です。

酸処理された海苔は、見た目がより黒く仕上がります。

そのため、見た目が良く、コンビニのおにぎりにも多く利用されます。このコンビニのおにぎりの黒さは、実はこの酸処理によるものだったのです。

本来の海苔は真っ黒ではなく、柔らかく自然な甘みが感じられるものです。

味付け海苔の添加物

市販されている味付け海苔のほとんどには、調味料(アミノ酸)や人工甘味料が使用されています。

また、高価で美味しい海苔にわざわざ味を付ける必要がないため、比較的安価な海苔に味付けがされることが多いのです。できれば、そのまま美味しく食べられる海苔を見つけ、味付け海苔は避けるのが理想です。

韓国のり

実は韓国海苔にも、日本と同様に酸処理を施した海苔と天然の海苔が存在します。高級な海苔はそのまま食べても本当に甘くて美味しいですが、日本で一般的に知られているごま油や塩味のついた海苔は、ランクの低い海苔である可能性が高いことを覚えておくと良いでしょう。

まとめ

天然の美味しい海苔は手間がかかるため高価であることが理解できました。酸処理を施した海苔を避けたいのであれば、酸処理をしていないと明記されたものを選んで購入することを強くお勧めします。また、海苔本来の甘みが生かされない調味料が入った味付け海苔や韓国のりもあまりおすすめできませんので、たまに食べる嗜好品として楽しむのが良いでしょう。

コメント