- マイホームという言葉

- マイホームのメリットとデメリット

- 賃貸住宅のメリットとデメリット

- 空き家とは

- <a href="https://www.stat.go.jp/data/jyutaku/2018/tokubetsu.html#:~:text=%E5%B9%B3%E6%88%9030%E5%B9%B4%E4%BD%8F%E5%AE%85%E3%83%BB%E5%9C%9F%E5%9C%B0%E7%B5%B1%E8%A8%88%E8%AA%BF%E6%9F%BB%E3%81%AE%E7%B5%90%E6%9E%9C%E3%80%81%E7%A9%BA%E3%81%8D%E5%AE%B6%E6%95%B0%E3%81%AF848%E4%B8%87%EF%BC%99%E5%8D%83%E6%88%B8%E3%81%A8%E9%81%8E%E5%8E%BB%E6%9C%80%E5%A4%9A%E3%81%A8%E3%81%AA%E3%82%8A%E3%80%81%E5%85%A8%E5%9B%BD%E3%81%AE%E4%BD%8F%E5%AE%85%E3%81%AE13.6%EF%BC%85%E3%82%92%E5%8D%A0%E3%82%81%E3%81%A6%E3%81%84%E3%82%8B%E3%81%93%E3%81%A8%E3%81%8C%E5%88%86%E3%81%8B%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F%E3%80%82,%E7%A9%BA%E3%81%8D%E5%AE%B6%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6%E3%81%AF%E3%80%81%E5%B0%91%E5%AD%90%E9%AB%98%E9%BD%A2%E5%8C%96%E3%81%AE%E9%80%B2%E5%B1%95%E3%82%84%E4%BA%BA%E5%8F%A3%E7%A7%BB%E5%8B%95%E3%81%AE%E5%A4%89%E5%8C%96%E3%81%AA%E3%81%A9%E3%82%92%E8%83%8C%E6%99%AF%E3%81%AB%E3%80%81%E5%A2%97%E5%8A%A0%E3%81%AE4%EF%BC%8C%EF%BC%8C%E7%A8%8Bも複用されるおり、

- まとめ

マイホームという言葉

日本は第二次世界大戦の結果、国土が焼け野原になり、食糧難だけでなく住宅難にも直面しました。

戦後5年目に起こった朝鮮戦争をきっかけに、国内の工業が復興し、高度経済成長の時代に突入しました。

この経済成長に伴い地価が上昇し、多くの人々が都市部へと移住した結果、住宅の供給が需要に追いつかなくなりました。

そのため、住宅建設が活発化しましたが、一般の労働者は住宅を購入するための資金を持ち合わせていなかったため、ローンを提供する仕組みが誕生しました。

こうして、マイホーム取得のためのシステムが確立されたのです。

マイホーム購入に関する仕組みは、行政によって整備されてきました。

「夢のマイホーム」というフレーズが使われることがありますが、時代が多様化している現代においても、新築一戸建ての住宅が今なお人気を集め続けている理由は何でしょうか?

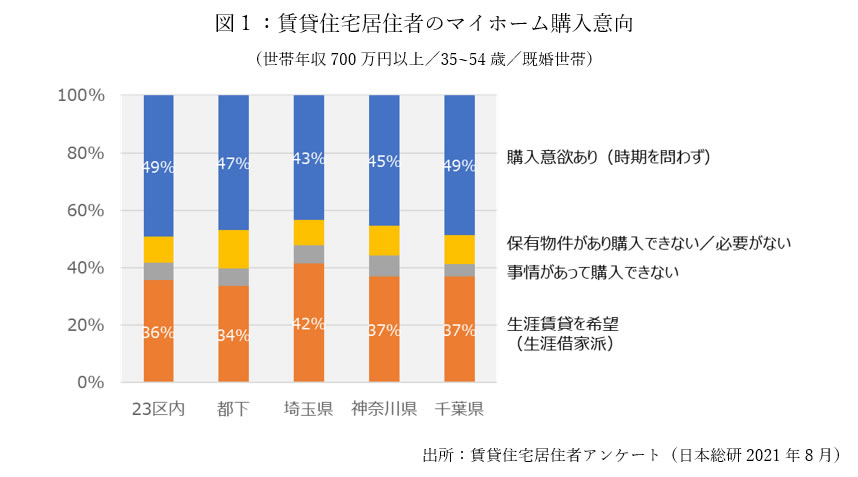

最近の調査によると、マイホームを購入したいと考えている人は50%以下であり、一方で生涯賃貸を希望する人が35%から40%に達しているという結果が出ています。必要がなかったり、何らかの事情で購入できない人も約10%いるとのことです。

賃貸住宅に居住している人の半数は、今後マイホームを購入する予定がないことが明らかになりました。

都市部と地方では状況が異なるかもしれませんが、それでも戦後から続く「マイホーム神話」は徐々に変化しているようです。

マイホームのメリットとデメリット

賃貸住宅のメリットとデメリット

空き家とは

国土交通省の定義によれば、空き家とは「1年以上誰も住んでいない、または使用されていない住宅」のことを指します。

空き家ができる原因

少子高齢化

空き家の分類

二次的な住宅・・・別荘やセカンドハウスなど、普段は住んでいないもの。

賃貸用の住宅・・・借り手が見つからず空き室になっている賃貸物件。

売却用の住宅・・・買い手がつく前の空き家。

その他の住宅・・・住んでいた人が入院したり、施設に入居したり、または亡くなったことにより空き家となっているもの。

この中で、空き家の割合は賃貸用住宅が50.7%、その他の住宅が41.2%を占めているというデータがあります。

空き家が今後も増加し続けると、環境の悪化を引き起こす可能性があります。

放置された空き家

最近では、放置された空き家が安全性、衛生面、治安面において深刻な問題を引き起こしています。

平成30年住宅・土地統計調査の結果、空き家数は848万9千戸に達し、過去最高を記録し、全国の住宅の13.6%を占めていることが明らかになりました。空き家の増加は少子高齢化の進展や人口移動の変化などを背景に続いており、管理が行き届かない空き家が防災、衛生、景観などの面で人々の生活環境に悪影響を及ぼす社会問題が浮上しています。

<a href="https://www.stat.go.jp/data/jyutaku/2018/tokubetsu.html#:~:text=%E5%B9%B3%E6%88%9030%E5%B9%B4%E4%BD%8F%E5%AE%85%E3%83%BB%E5%9C%9F%E5%9C%B0%E7%B5%B1%E8%A8%88%E8%AA%BF%E6%9F%BB%E3%81%AE%E7%B5%90%E6%9E%9C%E3%80%81%E7%A9%BA%E3%81%8D%E5%AE%B6%E6%95%B0%E3%81%AF848%E4%B8%87%EF%BC%99%E5%8D%83%E6%88%B8%E3%81%A8%E9%81%8E%E5%8E%BB%E6%9C%80%E5%A4%9A%E3%81%A8%E3%81%AA%E3%82%8A%E3%80%81%E5%85%A8%E5%9B%BD%E3%81%AE%E4%BD%8F%E5%AE%85%E3%81%AE13.6%EF%BC%85%E3%82%92%E5%8D%A0%E3%82%81%E3%81%A6%E3%81%84%E3%82%8B%E3%81%93%E3%81%A8%E3%81%8C%E5%88%86%E3%81%8B%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F%E3%80%82,%E7%A9%BA%E3%81%8D%E5%AE%B6%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6%E3%81%AF%E3%80%81%E5%B0%91%E5%AD%90%E9%AB%98%E9%BD%A2%E5%8C%96%E3%81%AE%E9%80%B2%E5%B1%95%E3%82%84%E4%BA%BA%E5%8F%A3%E7%A7%BB%E5%8B%95%E3%81%AE%E5%A4%89%E5%8C%96%E3%81%AA%E3%81%A9%E3%82%92%E8%83%8C%E6%99%AF%E3%81%AB%E3%80%81%E5%A2%97%E5%8A%A0%E3%81%AE4%EF%BC%8C%EF%BC%8C%E7%A8%8Bも複用されるおり、

www.stat.go.jp/data/jyutaku/2018/tokubetsu.html

まとめ

マイホームを持つことは、昔から現在に至るまで、人生における最大の買い物の一つと言えるでしょう。

しかし、新築で購入した住宅が何らかの理由で住めなくなったり、手放さざるを得ない状況が生じることもあります。

使い捨ての物のようには簡単に処分できず、解体する際には多大な費用がかかることもあります。

親の代から子の代への移行時に「家」が経済的な負担になると、無視せざるを得ないという結果につながる可能性もあります。

そうした事態を避けるためにも、資産としての価値が高い住宅を選ぶことが望ましいと考えられます。

家[いえ]

定義

“いえを継ぐ” ·

[詳細]

コメント